Point of View

09|2025.07.23

五十嵐威暢―「環境」を求めて

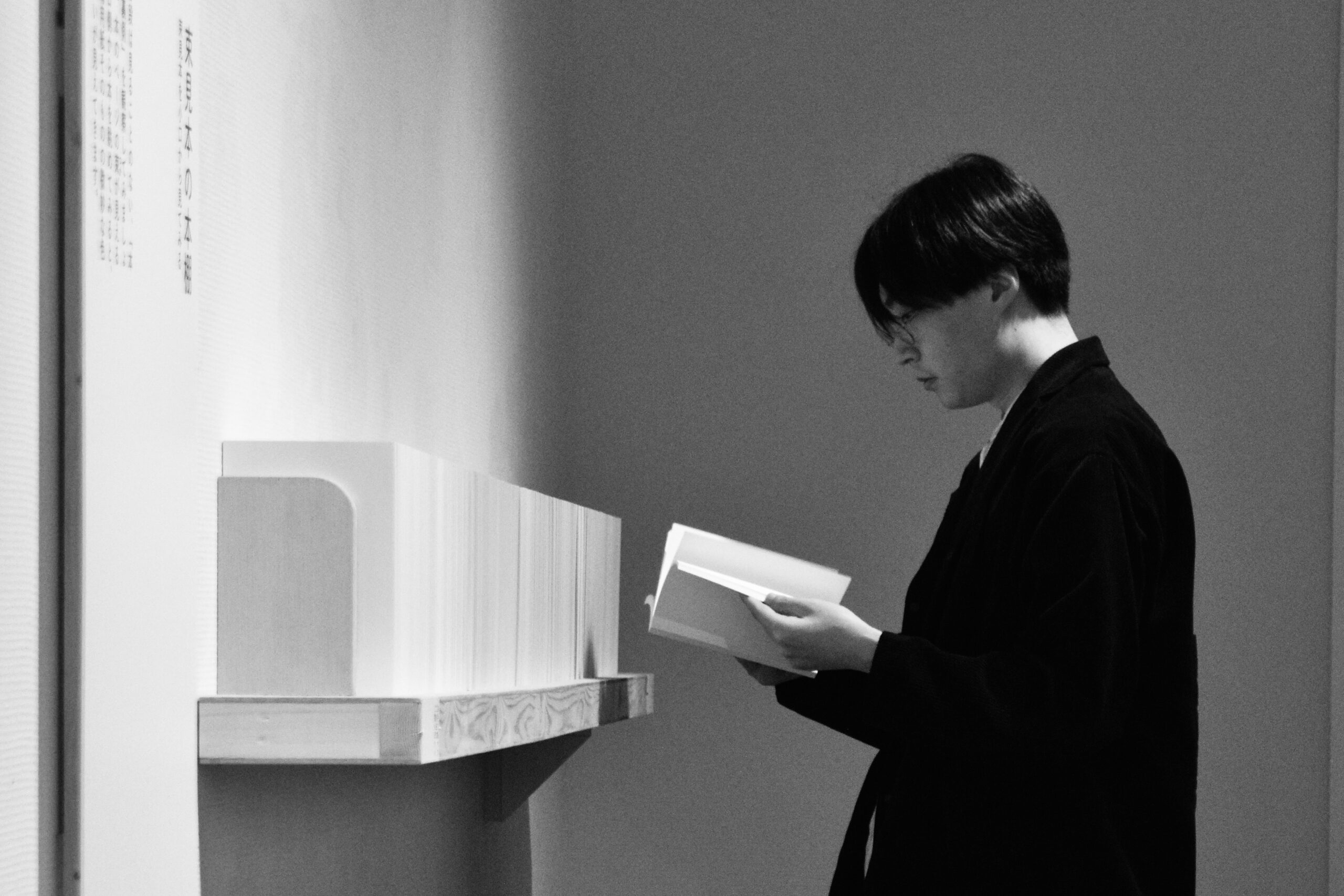

五十嵐威暢アーカイブでは常時二つの展覧会を開催しています。グラフィックデザインから彫刻へと至る五十嵐威暢の足跡をたどる常設展と、学芸スタッフが設定するテーマを手がかりに新たな気づきの獲得を目指す企画展です。前回のPoint of Viewでは、現在開催中の「グリッド」をテーマとした企画展「ON THE GRID」を取り上げました。今回は、常設展「五十嵐威暢―「環境」を求めて」について、いくつかの展示作品(一部、後期に展示予定)に触れながらご紹介しようと思います。

多摩美術大学の学生だった1966年、五十嵐は松屋銀座で開催されていた「空間から環境へ」展を鑑賞し、大きな衝撃を受けたと言います。五十嵐が芸術家としての原体験に位置付けるこの展覧会は、絵画、彫刻、デザイン、建築から音楽まで、領域を横断した芸術家の集いによって企画されたものでした。人間と周囲の世界との動的な関係性としての「環境」を考察した彼らは、その後、1970年の日本万国博覧会でさまざまな実験を繰り広げることになりました。

「環境」という新たな空間認識に出会った五十嵐が、1970年以後、活動を本格化するなかで活動の領野として選び取ったのが、都市や建築を支持体とするサインやスーパーグラフィックスなどの「環境のグラフィック」でした。

1973年の五十嵐の初個展で発表された「動物イラストレーション」というシリーズがあります。これは、当初、シルクスクリーンによる平面作品として発表されましたが、1975年には愛知県のスーパー、ユニー一宮店の店舗デザインに採用されることになりました。写真に確認できる駐車場に面した外壁に描かれた巨大な象のほか、屋上に設置された巨大な看板にも象が、駐車場の区画を示すサインにはサイやキツネなどが使用されていたようです。「ぞうさんユニー」として親しまれたこのスーパーは、グラフィックによって地域住民の生活環境を構成しようとする五十嵐の関心を示すものでしょう。

ユニー一宮店 スーパーグラフィックス 1975

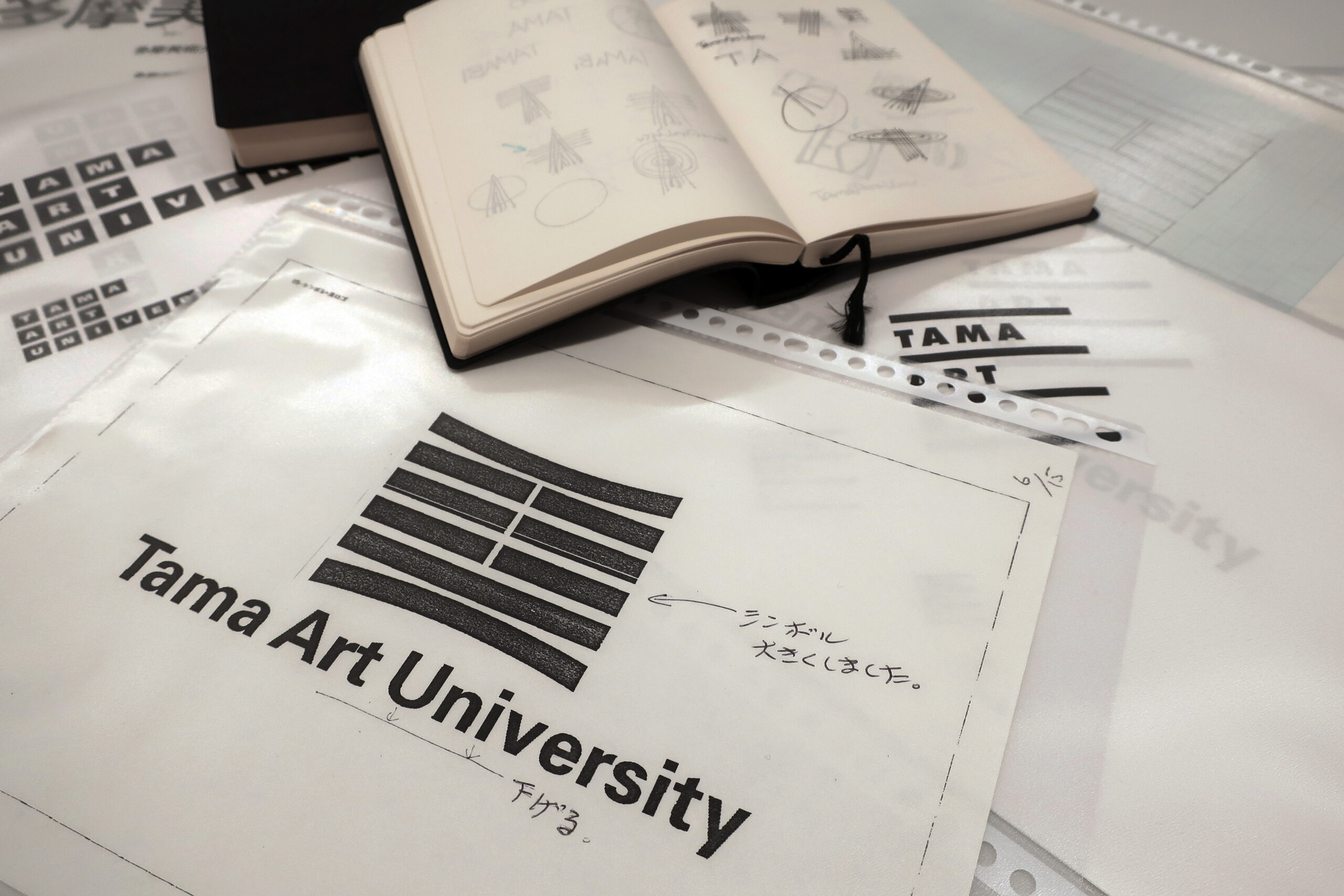

二次元と三次元を往来する特異な手つきを通して、五十嵐は、旧来、平面世界に閉じ込められていたグラフィックデザインを、環境を構成する術としていきます。昨年度末の研究報告展で取り上げた1981年オープンの渋谷PARCO PART3での仕事はその代表的なものですが、ほかにも注目すべき作例として、1986年のサントリーホールの仕事があります。

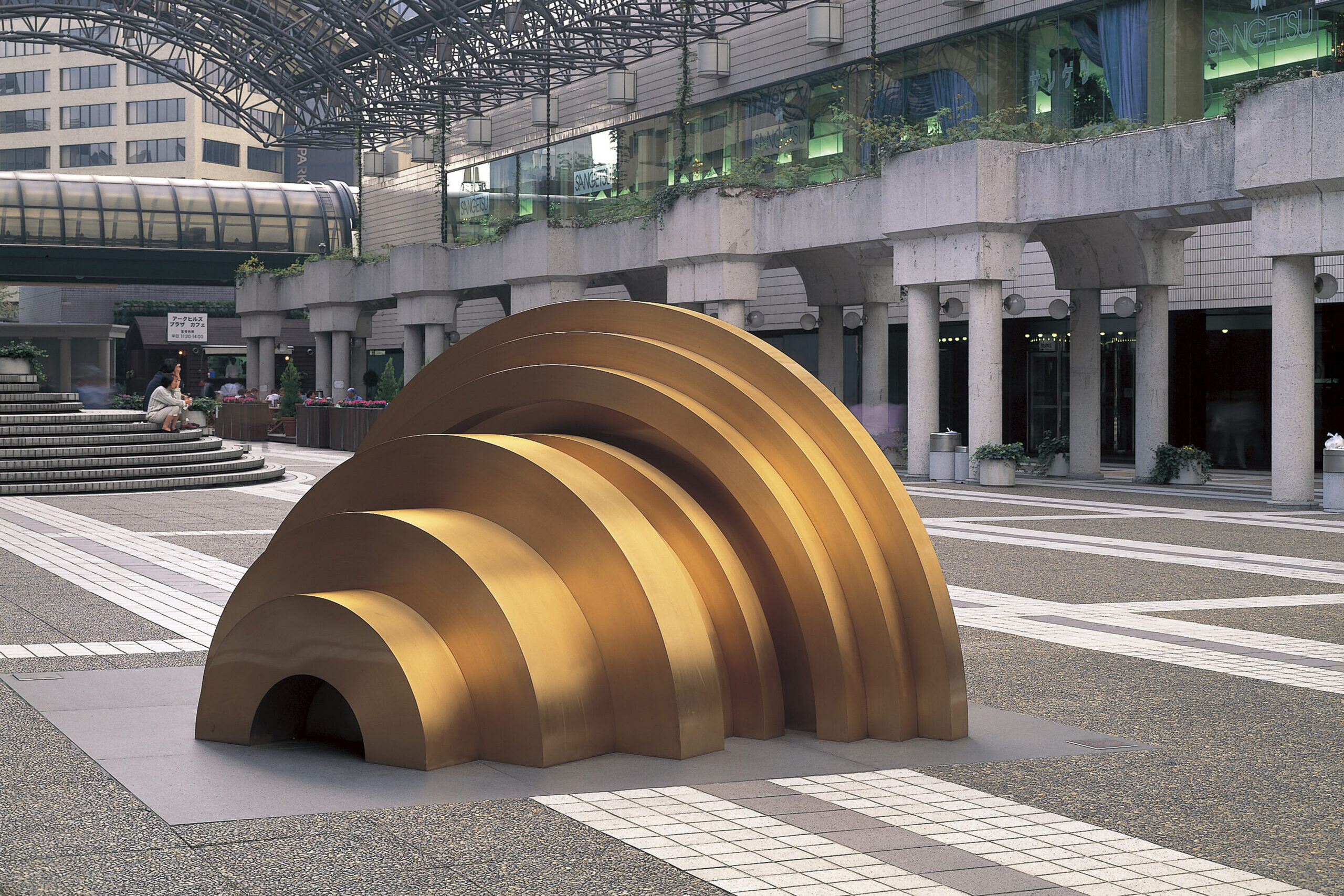

これは、「響」という漢字をブロックの集合へと解体/再構築することで生まれたシンボルマークが、彫刻やサインへと展開するものでした。入口前広場に設置された彫刻は、半円の集積であり、一見ではそこに明確なモチーフを確認するのは困難です。しかし、実はこの彫刻は、シンボルマークの線対称の互いに対応する部分を半円でつないだ造形としてつくられています。同様に、入口扉上部に設置されたサインも、シンボルマークを平面形とした立体化のパターンであり、壁との設置面を想像してみると、そこにシンボルマークが出現することが分かります。

サントリーホール シンボルマーク 1986(撮影:藤塚光政)

響 1986(撮影:目羅勝)

サントリーホール入口サイン 1986

1994年に彫刻家へと転身した五十嵐は、なおも主たる活動の場として都市を位置付け、日本各地にパブリックアートを制作しました。これらには、既存環境との調和を目指す一方で、彫刻を通してより豊かな環境を形成しようとする方向性も確認できます。

《Untitled》(2001)は、竹山実設計の横浜市北部斎場のために制作した彫刻のうちの一点です。斎場という特異なコンテクストを持つ建築において、竹山と五十嵐の間では、彫刻が設置される場所を念頭に置いた、彫刻が持ちうる/持つべき意味や性格の検討がなされていたことが残された資料から確認できます。結果的に、ステンレス板の組み合わせから作られた球上の彫刻は、時おり吹く風によって回転し、階段を流れる水とともに、永遠の別れを自然の営みの中に包み込むような、静謐さを生み出すことになりました。

Untitled 2001(撮影:藤塚光政)

また、五十嵐のパブリックアートには、設置される場の文化や歴史との関係を重視する新たな制作の姿勢を見て取ることができます。縄文時代の巨大遺跡である三内丸山遺跡を中心とした青森県総合芸術パークのために構想された《縄文の谷》(2005)は、コンクリートのブロックが300メートルにわたってうねるように連なり、道を形成する作品です。そのスケールは、もはや彫刻というよりも、建築や土木のそれに近いものでしょう。

タイトルに付された「谷」は、縄文時代の集落においてゴミ捨て場として使用された場所でした。三内丸山遺跡の調査では、土器や石器、動物の骨や木の実などが発掘され、かつての人々の生活の様子が明らかとなっています。五十嵐は、かつて集落のインフラとして機能した「谷」をモチーフとし、作品の内部を歩く経験の中に、縄文の人々と現在の我々の生活との接続を試みたのではないでしょうか。

縄文の谷 2005

こうして、五十嵐が手がけた作品を概観してみれば、人間と世界との関係としての「環境」の飽くなき探求が、半世紀以上にわたる芸術実践を貫く創造の源泉としてあったことが分かります。そして、都市に住まう人々へ作用する視覚的要素のデザインから出発した五十嵐にとっての「環境」の考察は、グラフィックから彫刻に至る過程で、歴史的・文化的環境とでも言うべき、時間的隔たりを超えた新たな意味を獲得することになりました。

本展には、ここで紹介できなかった作品も多数出品されています。ぜひアーカイブまでお越しください。

本記事で紹介している画像の転載を固く禁じます。

鯉沼 晴悠

五十嵐威暢アーカイブ スタッフ

09|2025.07.23

五十嵐威暢―「環境」を求めて

響 1986(撮影:目羅勝)