Point of View

06|2025.02.21

新島龍彦のPOINT OF VIEW

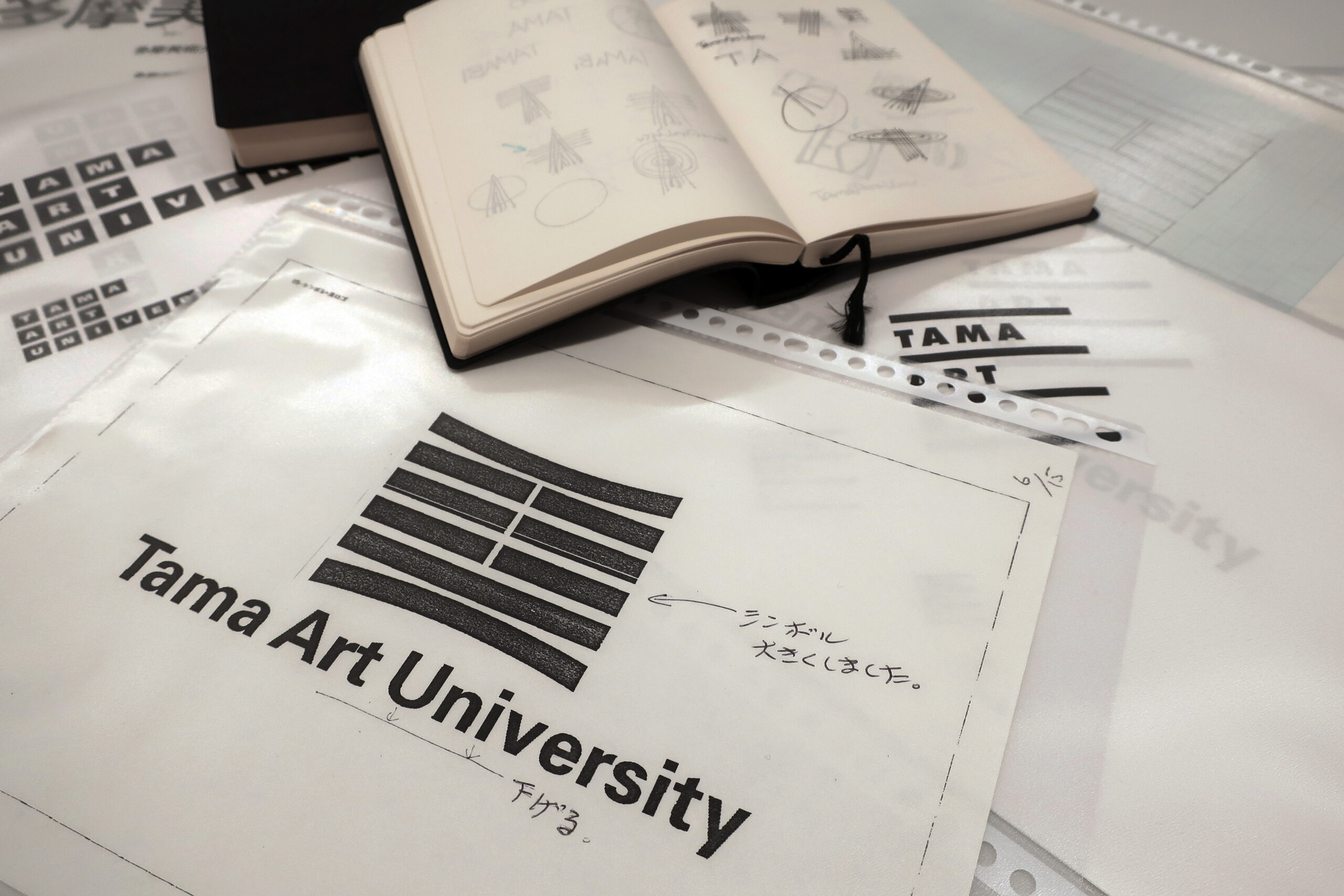

今回のPOINT OF VIEWの執筆者は、昨年12月に開催したトーク「造本家の仕事:ことば、イメージ、物語をかたちへ」にご登壇いただいた造本家の新島龍彦さんです。新島さんは、五十嵐氏が東日本大震災を機に若いデザイナーやアーティストに向けて発信した言葉をまとめた書籍『はじまりの風』の企画・造本を担当されています。五十嵐氏の作品や言葉の数々は、新島さんの創作活動に大きな影響を与えたといいます。造本家として、今後の芸術を担う世代のひとりとして、新島さんの眼に五十嵐氏の芸術はどのように映っているのでしょうか。トークでも話題となった、作品から受け取った印象や自身の制作との連続性などについて記していただきました。

篠原紙工という製本会社で働きながら、造本家という肩書きで個人としても本を作る活動をしています。私自身は本を作る実践者でありデザインやアートに関する研究者ではありませんが、五十嵐威暢という存在から強い影響を受けて、『はじまりの風』という五十嵐さんの言葉を集めた書籍を仲間と共に制作しました。今回はそんな私の視点から、五十嵐さんの作品について書いてみようと思います。

eki-clock, eki-watch(2004-2005)

JRタワーコンコース時計/eki-clock(撮影:藤塚光政)

eki-watch(筆者撮影)

私が最初に取り上げたいのは、北海道札幌駅コンコースに設置された時計、《eki clock》です。壁掛け時計・腕時計にもなっていて私も愛用しているのですが、この時計に五十嵐さんのデザインの魅力が詰まっているように感じています。駅の壁面に設置された《星の大時計》とは違い、直線だけで構成された文字盤は至ってシンプルで際立って特別なことはされていません。でも、もし五十嵐さんと同じやりかたで自分がこの時計の文字盤をデザインしてみたらどうなるだろうか。シンプルだからこそ、文字の形・サイズ・太さ、白と黒のバランスなど、すべての選択に美的な感覚が問われ、到底、こんな美しさは生み出せないと思ったのです。

そして、表現手法は至ってシンプルで無機質でありながら、直線しかないはずのこの文字盤を見ていると、なぜか柔らかく、あたたかい人間味を感じます。それは五十嵐さんのデザイン全てに共通する魅力ではないかと思っています。

余談ですが、五十嵐さんへ『はじまりの風』の企画をプレゼンテーションするために北海道へ伺った際に初めて《星の大時計》を目の前にした時、あまりの大きさに驚き、これからこの時計を作った人に会いに行くのかと身が引き締まりました。

札幌駅 星の大時計(筆者撮影)

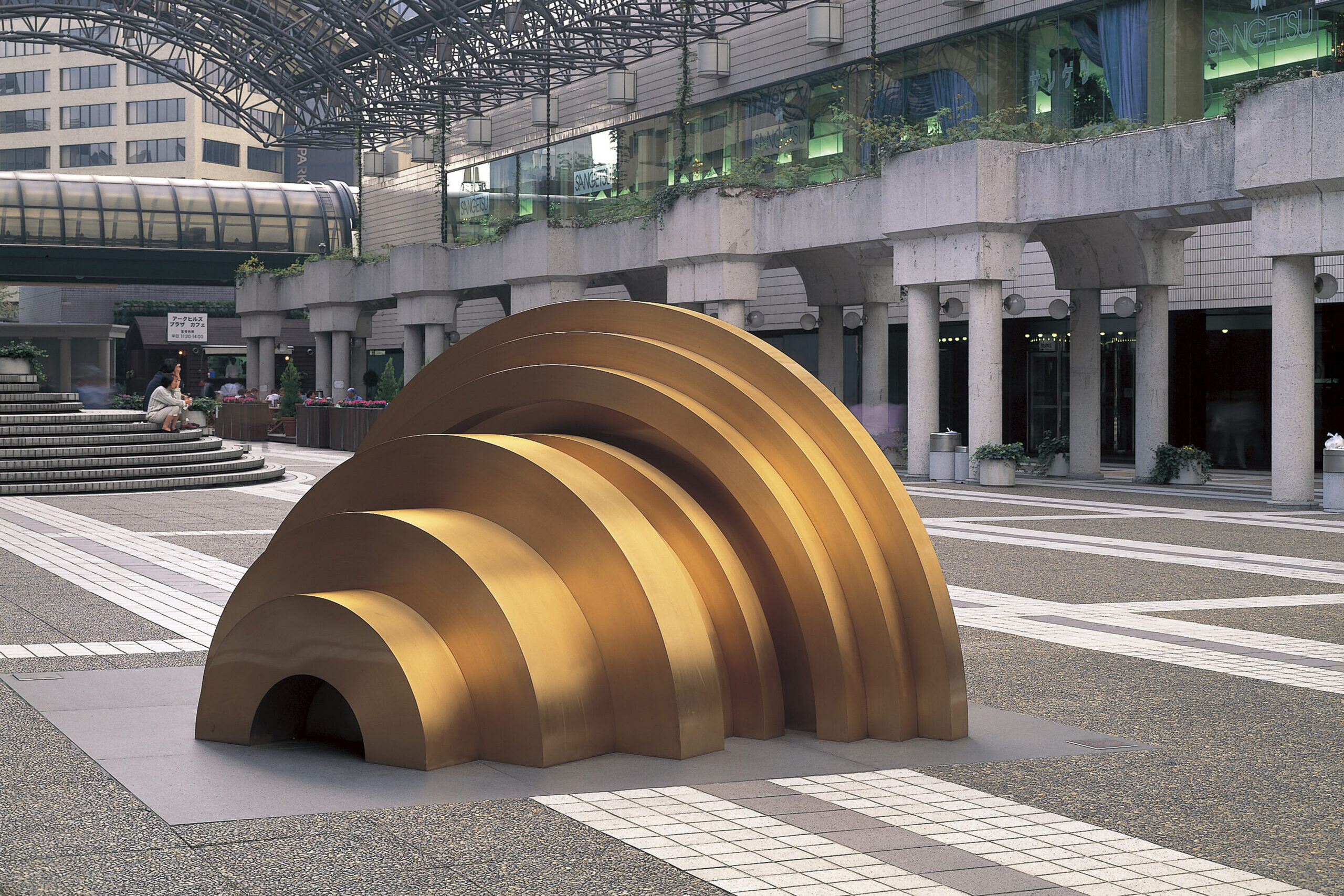

山河風光(2003)

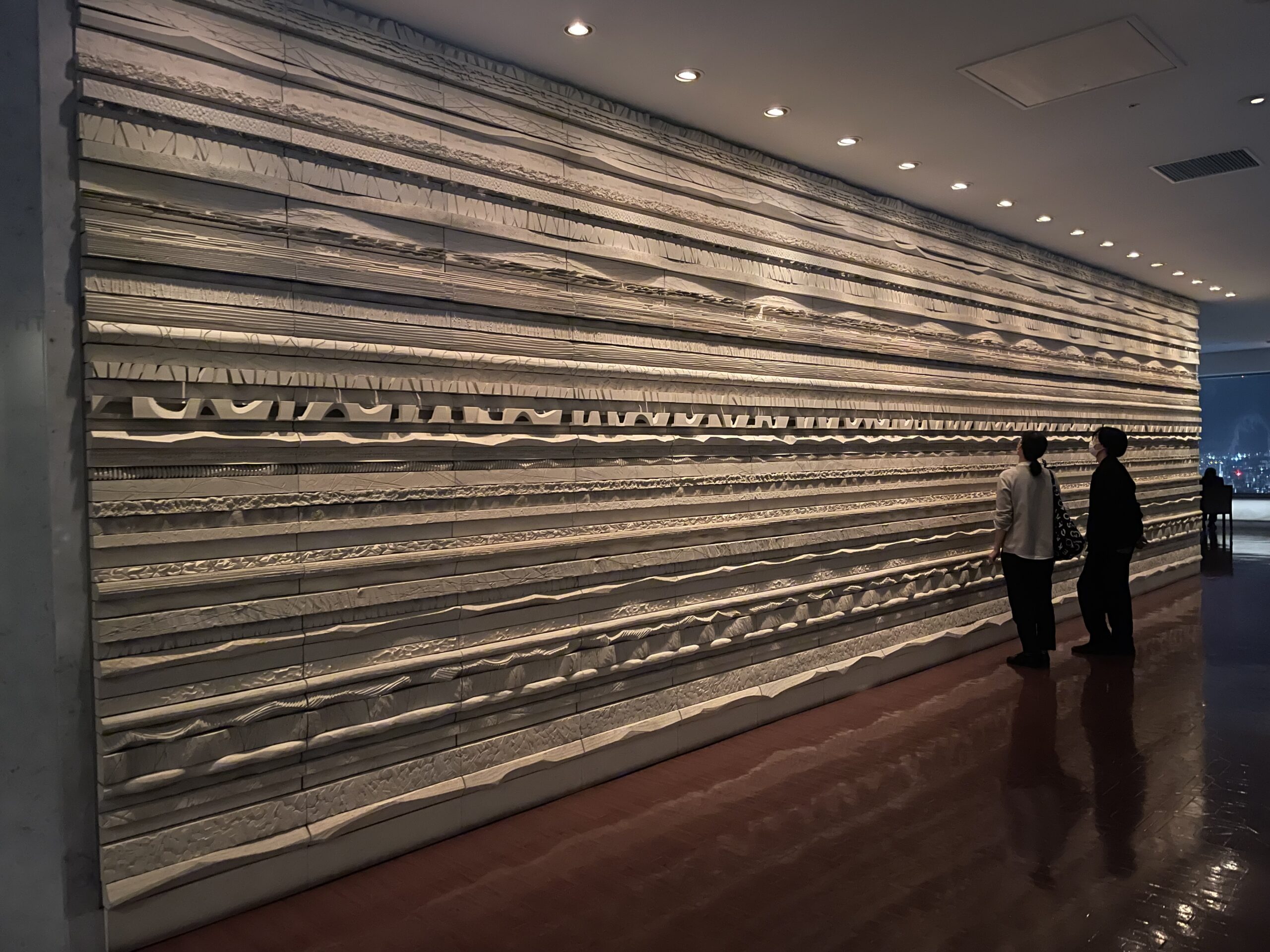

山河風光(筆者撮影)

札幌JRタワーに設置された《山河風光》を初めて訪れたのは、《星の大時計》を見た日の夜のことでした。壁一面を埋め尽くす様々な形状のテラコッタは、薄暗い展望室の中でライトアップされ静かに佇んでいました。まるで広大な大自然をぎゅっと凝縮したかのような荘厳さに圧倒され、しばらくの間言葉も出せず呆然と立ち尽くしてしまいました。

大きな存在感がありながら、派手ではなく、威圧的でもない。ワイヤーを使って表面を削り取るようにして生まれた曲面、一定の間隔で彫られた溝、植物をスタンプのように押し付けた跡、折った木の枝でランダムに突き刺したようなテクスチャーなど、近づいて見てゆくと形状のバリエーションの多さに心が躍ります。その一つ一つに目を向けてゆくと、技巧よりも「こうしたらどうなるのか?」という純粋な子供の感性でテラコッタと遊びながら形が生まれているように感じられます。そして、気づくと自分もまた子供のように様々な角度から作品を眺めていました。

「純粋さはほとんど遊びの中でしか生きられない。その壁を打ち破るには相反する相当にタフな精神力が求められる。」

これは制作した書籍『はじまりの風』の中に収録した五十嵐さんの言葉ですが、幅12m近いテラコッタの物理的な長さと硬さに一つ一つのアイデアと即興性で彫刻していくためには、一体どれだけの身体と意志の力が必要なのか。五十嵐さんの底知れない大きなエネルギーを目の当たりにして、途方に暮れた思いがするのと同時に、この言葉の生まれた背景を実際に体感したような気持ちになりました。

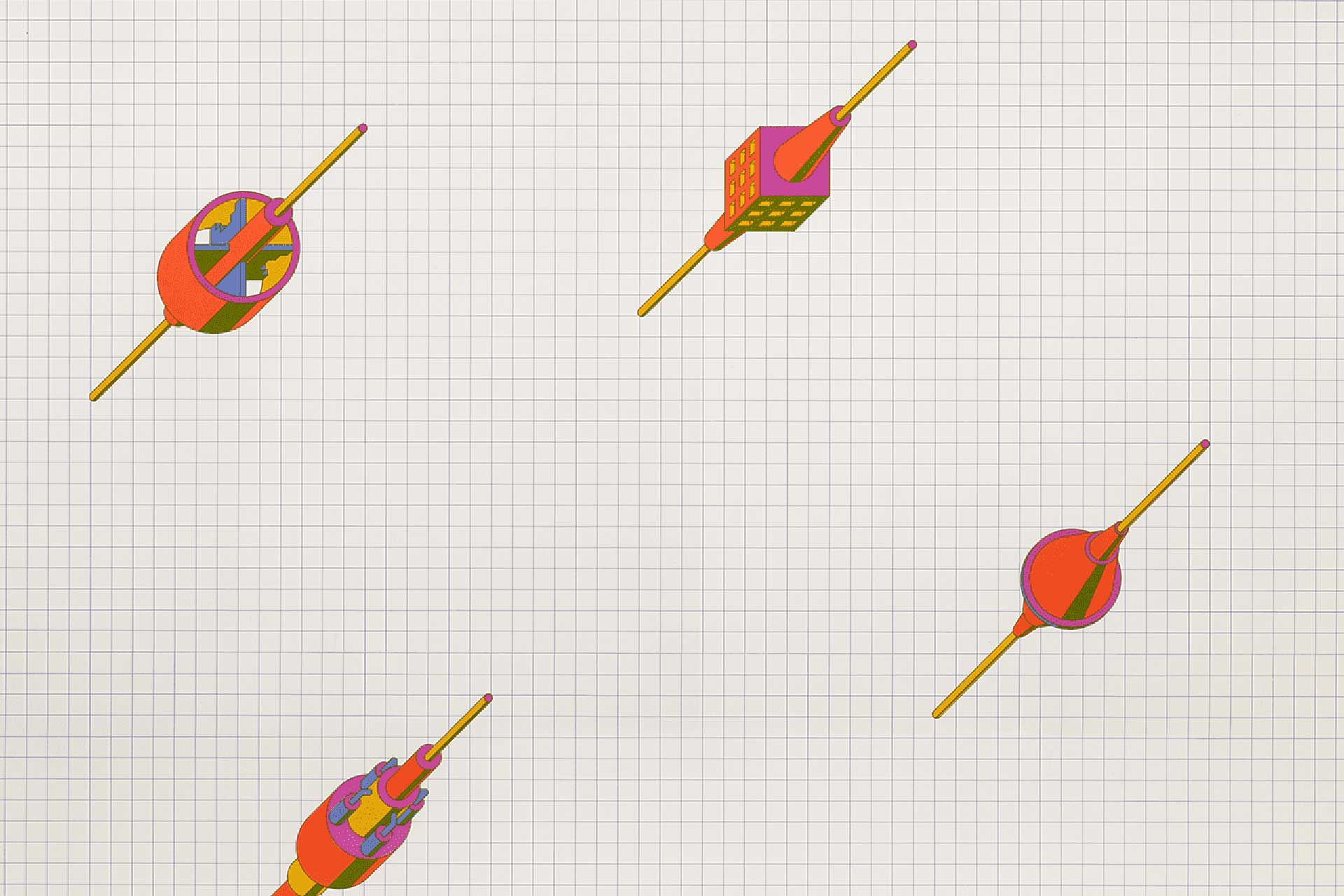

Block Light(1985)

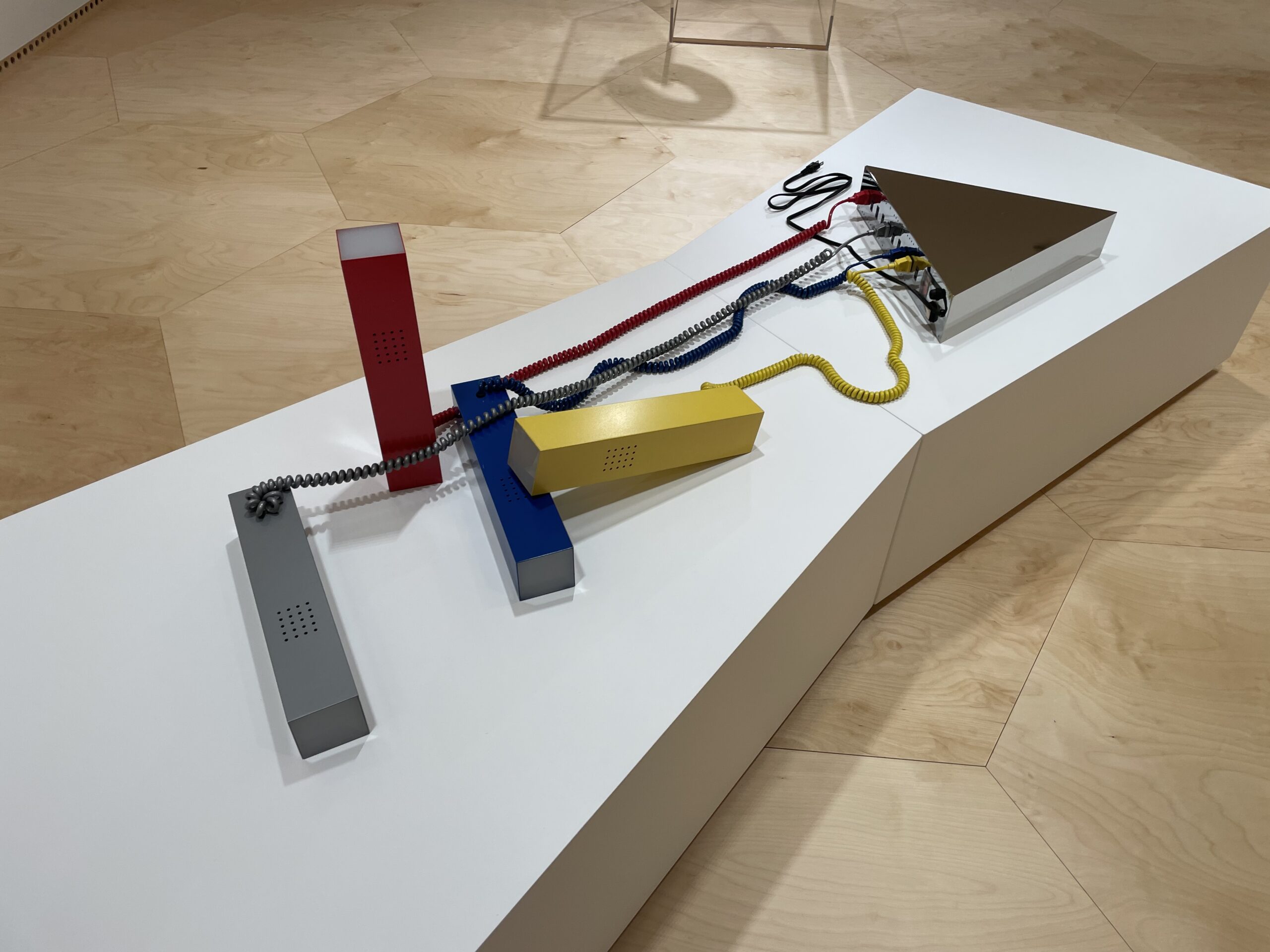

Block Light(筆者撮影)

五十嵐さんの手がけるプロダクトの多くは、モノトーンでどこかキリッとしつつも生活の中に溶け込むようなデザイン。そんな印象を持っていたのですが、五十嵐威暢アーカイブで《Block Light》を初めて目にした時、「全く知らない五十嵐さんに出会った!」という嬉しい驚きがありました。

1985年に制作された照明器具で、三角形のシルバーの物体は電源タップ、そこに電話の受話器のような色とりどりのオブジェクトを繋げると先端が光ってライトになるというもの。多彩な色使いも、幾何形態を用いることも五十嵐さんのグラフィックデザインにおいては特別なことではないのですが、このプロダクトに関しては、どんなクライアントから、どんな要望があって、どんな場所に置かれることをイメージして作ったのだろうと様々な「?」が頭の中に浮かんできました。それだけ、私にとっては「五十嵐さんらしくない」デザインで、身近な人の意外な一面を見た時のような驚きと面白さがありました。

自分の中にある「こうしたい」という想いを一度出し切ってやってみることは、結果がどうであれ、とても大切なことだと私は思っています。五十嵐さんにとってこの《Block Light》がそういった類のものであるのかはわかりませんが、五十嵐さんの代表的なプロダクトデザインの多くがこの作品以後に制作されていることからも、こういった経験を経て、今私が知っている「五十嵐さんらしさ」は生まれているのかもしれません。

カリグラフィーシリーズ(2000-)

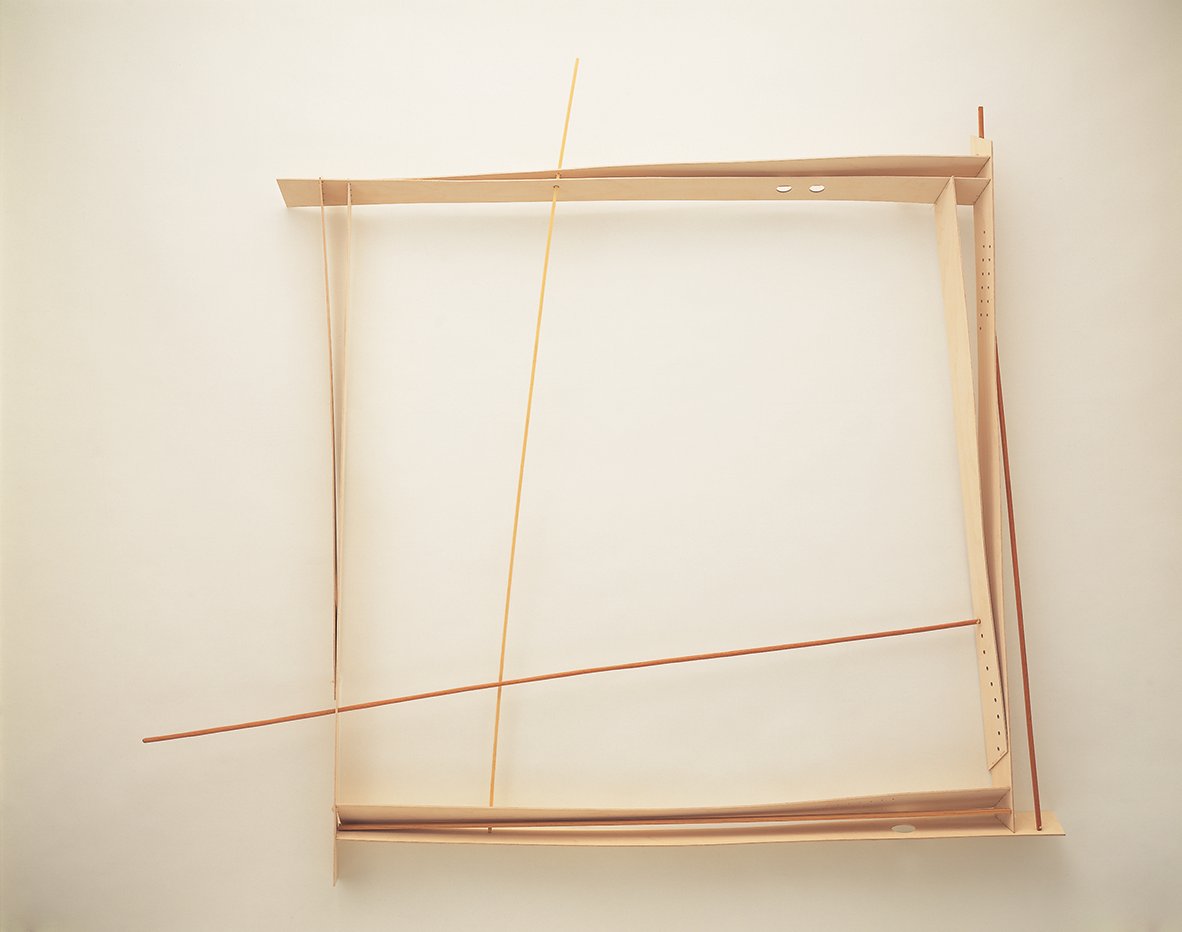

会話(撮影:目羅勝)

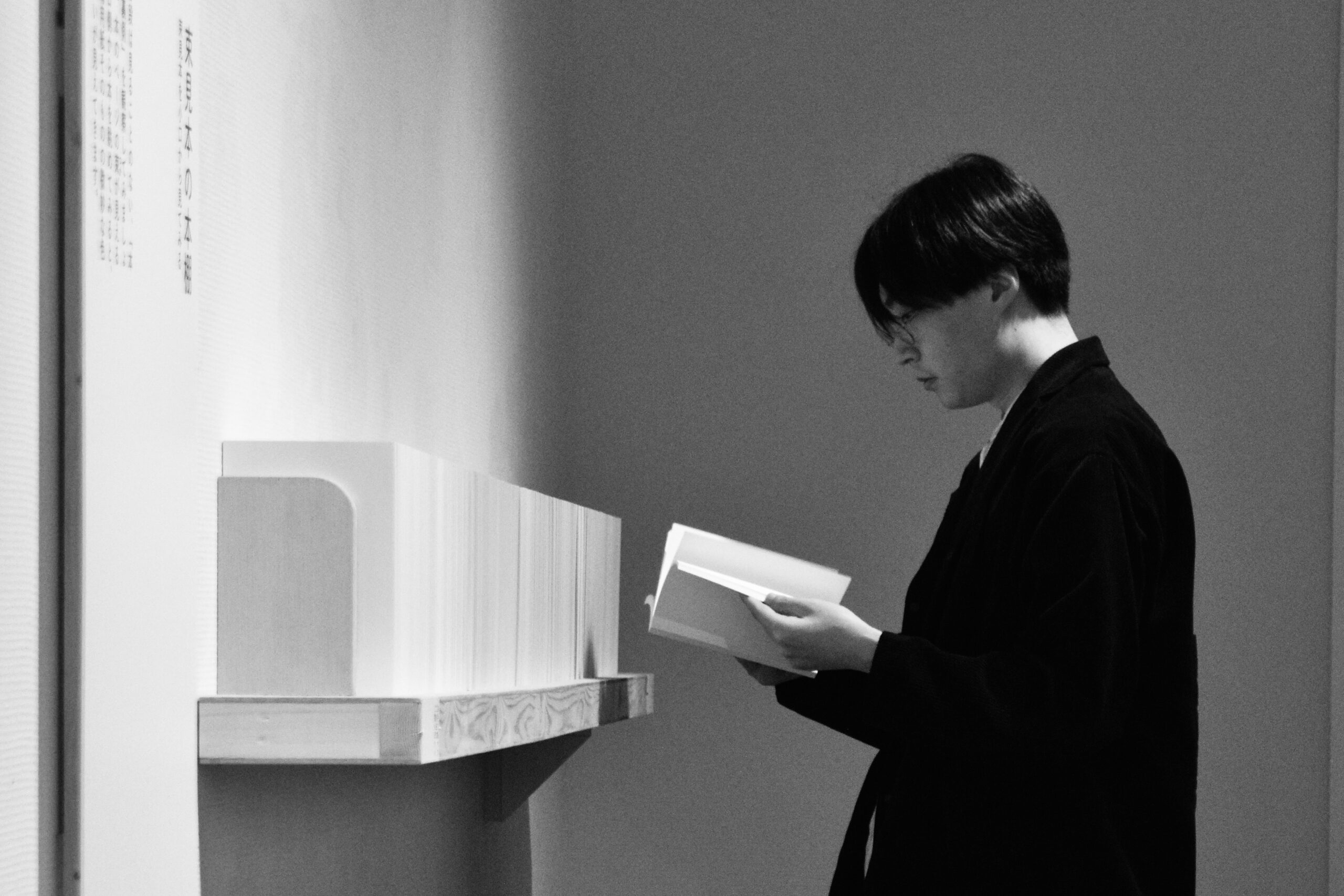

最後に取り上げたいのは、2000年に彫刻家としての初個展で発表された「カリグラフィーシリーズ」です。薄いベニヤ板と絹糸のみで構成された作品たちは、あたかも偶然くっついてしまったかのような自然さでその形を留めています。私はこの作品たちを観ると、ふわっと身体が一瞬浮くような、なんだか自由な心持ちになります。もしかしたら、五十嵐さんが作っている時に感じている自由さが作品を通して伝わってくるのかもしれません。

展覧会のカタログの中には「空間を維持するための構造がそのまま表現につながる」という五十嵐さんの言葉が記されていますが、まさにその点こそが、私が心惹かれた理由なのだと思います。私も本を作る仕事の中では、表現と構造を両立させることの楽しさ・難しさと日々向き合っています。通常それはデザイナーと設計・製造を担当する者で分業され、段階的に行われてゆきます。

しかし、構造を設計するための数学的知性、パーツの形・角度・長さを瞬時に判断する美的感性、そして、砂場で遊ぶ子供のように瑞々しい遊び心が同時に働くことでしか、この作品は生まれないだろうと私は感じました。それは外側から見ていれば、その場の思いつきで作っているようにしか見えないかもしれません。実際五十嵐さんも、「なんとなく」でやっているのかもしれませんが、様々な領域で数多くの経験を重ね、真摯に、純粋に向き合い続けた五十嵐さんだからこそ、こんなにも人の心を軽くするような「自由」が表現できるのではないかと思います。

先に書いたように日常の本づくりではしっかりとした構造設計がなされているのですが、「本もこの作品のようにもっと軽やかに作ることはできないだろうか」、そんな考えが以前からあり、「紙考実験」と題して即興でランダムにA4の紙を折った時に生まれる形を記録していた時期があります。これはまだ本とは呼べない物ではありますが、私自身がもっと絵筆のように紙を扱って本を形作ることができたその先に、もっと自由な本があるのかもしれないと、その未来を楽しみにしています。

峡谷(撮影:目羅勝)

五十嵐さんが作品と人生において体現してきた「自由な姿」に私は惹かれ、それは同時に私が在りたい姿でもあるのだと、今回文章を書きながら再認識する思いがしました。五十嵐さんはその長い道の果てに見える道標のようでありながらも、いつも側にいてくれる。私にとってはそんなありがたい存在です。

「自由な姿」を自分なりにどう実現してゆくのか?

そのヒントが、五十嵐さんの人生には詰まっています。

本記事で紹介している画像はすべて五十嵐威暢アーカイブ所蔵です。画像の転載を固く禁じます。

新島 龍彦

造本家/有限会社篠原紙工

1991年生まれ。2014年有限会社篠原紙工入社。2020年より制作チームリーダーとなり、チームの行く先を考え会社を動かすメンバーとして日々のできごとと向き合っている。造本家としての個人制作においては、物語を紙に宿して形作ることを造本と捉え、大学時代より活動を続けている。会社としての仕事と個人としての仕事を分けるのではなく結びつけながら、本を作り続けている。

06|2025.02.21

新島龍彦のPOINT OF VIEW

『はじまりの風』特装版の丁合作業の様子(撮影:田渕智子)